近日,郑州大学化学学院陈卫华教授团队依托国家超级计算郑州中心“嵩山”超级计算机的强大算力,在高电压、低成本钠离子电池铁基正极材料设计方面取得重要进展,相关成果以“Bridging multiscale interfaces for developing ionically conductive high-voltage iron sulfate-containing sodium-based battery positive electrodes”为题发表在国际著名期刊《Nature Communications》上,并对国家超级计算郑州中心致谢。

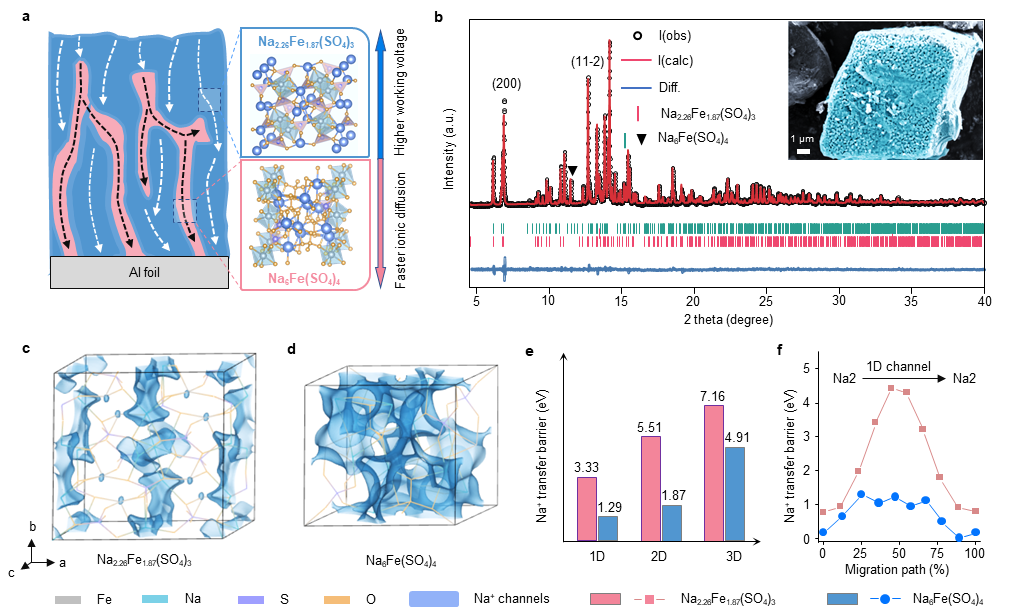

由于钠丰富的资源储量和在世界范围内的广泛分布,钠离子电池是规模储能领域最具潜力的电池体系之一。然而,由于正极材料缓慢的动力学及在高电压下差的电极/电解液界面稳定性,它们的发展受到了严重的阻碍。对此,陈卫华教授团队发展了多尺度界面工程,并成功地集成到高电压铁基硫酸盐正极材料中,以在全尺度构建连续的Na+转移通道。理论计算结果显示,正极材料颗粒体内原位引入的Na6Fe(SO4)4的异质相具有的丰富三维Na+扩散通道和低迁移势垒,这有助于提高正极材料体相的离子电导率。而主相Na2.26Fe1.87(SO4)3具有的低电子密度的优势暴露晶面(11-2),可诱导电解液中FEC和ClO4-的强吸附,并构建钝化性质的双电层结构,从而形成一个完整、富无机组分、高离子传导的固体电解质界面相层。因此,制备的正极具有高的比容量(101.3 mAh g−1),良好的倍率性能和持久的可循环性(65.32%,5700周循环)。此外,与FeS负极搭配组装了铁硫基钠离子软包电池,具有丰富的元素构成和高的能量密度(168.2 Wh kg−1,基于正负极内活性物质质量),重要的是,该电池体系有望实现电极的一体化回收。

这些研究得到了国家自然科学基金、河南省省级科技研发计划联合基金项目和郑州大学的资助。

图1. 正极内异质结构的结构表征及Na+转移研究

图2. 正极表面的界面化学研究